“Ero convinto di essere io quello fragile, quello che non ce la faceva, quello che “drammatizzava”.

Per anni me lo sono ripetuto, perché era la versione più semplice da digerire: se il problema ero io, allora bastava stringere i denti. Andare avanti. Fare da argine.

Quando ci siamo separati avevo già imparato a compensare. A spiegare a Marco perché la mamma arrivava tardi. A inventare scuse quando spariva per giorni. A dire “è stanca”, “lavora tanto”, “ha bisogno dei suoi spazi”, come se un bambino di sei anni potesse davvero capirlo. O peggio: come se fosse giusto che lo capisse.

Io sono rimasto. Non perché fossi più forte, ma perché qualcuno doveva esserci. Le colazioni di corsa, le riunioni saltate, le maestre che chiamano, le febbri gestite da solo. Tutto normale, mi dicevo. Succede. Le famiglie sono complicate.

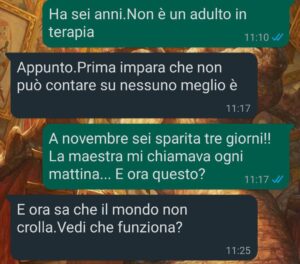

Finché non ho capito che non era distrazione. Non era stanchezza. Non era nemmeno egoismo occasionale.

Era una scelta.

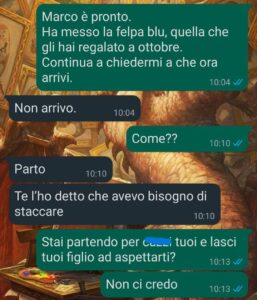

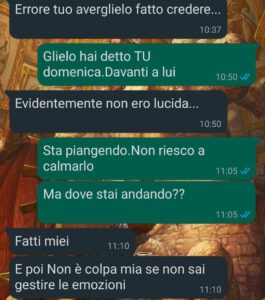

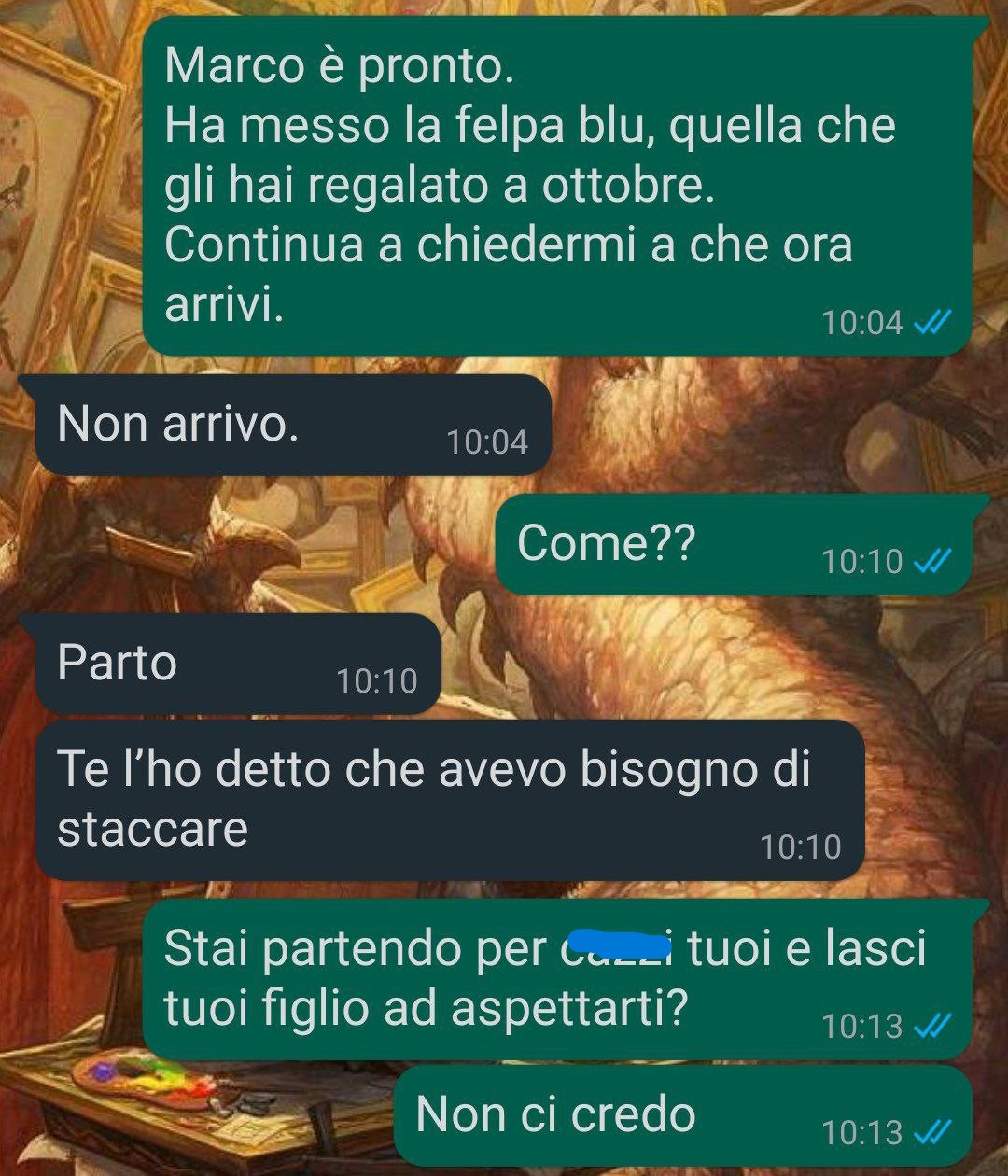

Quella mattina, con Marco già vestito e lo zaino sulle spalle, ho guardato il telefono e ho capito che qualcosa si era rotto in modo definitivo. Non tra me e lei. Ma tra lei e suo figlio.

E per la prima volta non ho più cercato di aggiustare la storia per lui.

Ho lasciato che fosse lei a raccontarsi, da sola.”

CONTINUA A LEGGERE QUESTA STORIA CLICCANDO QUI SOTTO SU “SUCCESSIVA”

Commenta con Facebook